九州征伐への従軍を申し出ていた家康

史記から読む徳川家康㉟

譲位式の翌日、家康は京都を発し(『兼見卿記』)、11日には岡崎に戻った(『家忠日記』)。大坂を退去する際、秀吉は家康に「越前金ケ崎(えちぜんかながさき)で討ち死にしていたものを、家康卿の御情で虎口をのがれ、今日の身分となった。この御恩はのちのちまでも神にかけて忘れぬ」と最大限の礼を述べたという。

この時、家康は秀吉の進めている九州征伐の従軍を申し出ている。しかし、秀吉に止められたらしい。

秀吉としては関東・奥羽(おうう)の諸大名に出した惣無事令(そうぶじれい/「秋田藩採集文書」)を全面的に任せるべく、家康には東国に意識を集中させたいという思惑があったのかもしれない。それでも家康は、家臣の本多広孝(ほんだひろたか)らを九州に派遣(『東照宮御実紀』)。秀吉の事業に協力する姿勢を示した。なお、出奔(しゅっぽん)した元徳川家重臣の石川数正(いしかわかずまさ)も、九州征伐に従軍している。

翌12日、家康は人質として差し出されていた大政所を大坂に送り返した(『当代記』)。帰坂する大政所に付き添い、警護を務めたのは井伊直政(いいなおまさ)だった(『家忠日記』)。

同月21日、秀吉は真田昌幸に上洛するよう要請している(「真田家文書」)。

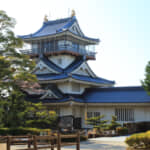

同年12月4日、家康は浜松城(静岡県浜松市)から駿府城(静岡県静岡市)へと領国経営の拠点を移し、政務を開始している(『家忠日記』『落穂集』)。同年9月11日には本拠を移す仮の儀式が行なわれていた(『家忠日記』)が、秀吉に臣従するための上洛で移転が延期されていたらしい。

この月の19日、秀吉は太政大臣に就任(『公卿補任』)。武家、公家ともに事実上の最高位に就いたことで、ここに秀吉政権が樹立したと見る向きもある。

翌1587(天正15)年3月18日、秀吉の命を受けた真田昌幸らが駿府城に来訪(『家忠日記』)。家康に臣下の礼をとっている。

- 1

- 2